Zum 100jährigen Jubiläum schaut die Grande Dame des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes, Käthi George, auf ein ereignisreiches Leben zurück.

Geboren 1934 erlebte sie als Kind noch den 2. Weltkrieg mit seinen Entbehrungen. Infolge einer schweren Infektionskrankheit musste sie sich kurz vor Ende des Krieges einer Radikaloperation unterziehen, durch die sie im Alter von elf Jahren vollständig ertaubte. Der Verlust des Gehörs bedeutete einen tiefen Einschnitt in ihr Leben, da sie gezwungen war, vom Gymnasium auf die örtliche Gehörlosenschule zu wechseln. Der Unterricht dort beschränkte sich für Käthi darauf, ihr das Lippenlesen (Absehen) beizubringen und vermittelte kein weiteres Wissen. Gebärdensprache war zwar unter den Gehörlosen verbreitet, aber unter Hörenden verpönt und sollte nicht angewendet werden. Ziel des Schulunterrichtes für Gehörlose war daher die Eingliederung in eine hörende Gesellschaft.

Als lernbegieriges junges Mädchen bemühte sich Käthi George, damals noch Käthi Dorsch, ihren Wissensdurst durch Lesen zu stillen. So gelang es ihr, obwohl sie nur ein Jahr lang Englischunterricht auf dem Gymnasium hatte, sich Grundkenntnisse in englischer Konversation zu erarbeiten. Der gekonnte Gebrauch von Sprache war ihr ein Bedürfnis, bei dem sie sich auch durch das Handicap der Gehörlosigkeit nicht einschränken lassen wollte.

Die Nachkriegszeit und die begrenzten Möglichkeiten einer unvollständigen Schulbildung ließen Käthi Dorsch wenig Auswahl bei der Berufsfindung, so dass sie mit 14 nach ihrer Schulentlassung eine Schneiderlehre begann.

Als Tochter des Leiters der Turnabteilung im örtlichen Verein hatte sie schon damals Kontakt mit Sport als Weg zur Gemeinschaft, turnte und spielte gemeinsam mit hörenden Vereinskameradinnen Korbball. Im Rahmen eines Turniers, an dem auch Gehörlose teilnahmen, wurde sie entdeckt und man fragte ihre Eltern, ob sie beim Gehörlosensport mitmachen könne.

Mit 15 Jahren konnte sie 1949 beim 1. Deutschen Gehörlosen-Sportfest in Bad Vilbel drei Deutsche Meistertitel in der Leichtathletik erringen. Damit war der Grundstein für ihre Karriere im Gehörlosensport gelegt. Über diese Veranstaltung schreibt die 76jährige in ihrem Lebenslauf mit einem Augenzwinkern: "Mir ist immer in (schlechter) Erinnerung geblieben, dass ich als einzige Jugendliche beim Festabend gleich nach der Siegerehrung um 22 Uhr ins Bett musste!!"

Mit ihrem sprachlichen Talent wurde Käthi Dorsch schon als Siebzehnjährige Protokollführerin in ihrem Gehörlosen-Sportverein. Lange Zeit, so erzählt sie im Interview, war ihr nicht klar, warum es von Geburt an Gehörlosen so schwer fällt, Texte zu verfassen. Als Spätertaubte hatte sie beizeiten noch den Umgang mit mündlicher und schriftlicher Sprache erlernt, eine Fähigkeit, die sie unter Gehörlosen zur Schriftführerin prädestinierte. Gern übernahm sie die Aufgabe, neben der Verfolgung ehrgeiziger sportlicher Ziele auch im Verein mitzuarbeiten.

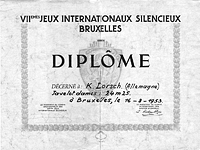

Einen Höhepunkt in Käthi Dorschs sportlicher Karriere bildete die Teilnahme an den 7. Deaflympics (damals noch Weltspiele der Gehörlosen) 1953 in Brüssel. Gemeinsam mit drei weiteren Sprinterinnen holte sie in der 4 x 100m Staffel mit neuem Weltrekord (55 sec.) Gold. Zwei weitere Medaillen im Speerwurf und Kugelstoßen machten diese Weltspiele zu ihrem größten sportlichen Erfolg. Abseits des Sportgeschehens bedeutete die Veranstaltung auch privat eine Wende im Leben von Käthi Dorsch: Sie lernte Jean-Pierre George kennen, der später ihr zweiter Ehemann werden sollte.

Die Geburt der ersten Tochter 1957, die sie noch mit ihrem ersten Ehemann bekam, machte die Teilnahme an den Weltspielen im gleichen Jahr unmöglich. Eine große Enttäuschung für die ehrgeizige Sportlerin, die im Rückblick dennoch nichts bereut.

In den Folgejahren war George national weiterhin sehr erfolgreich in der Leichtathletik und errang zahlreiche Titel, nicht nur bei gehörlosen, sondern auch hörenden Meisterschaften.

Über all die Jahre hinweg blieb sie ihren ehrenamtlichen Aufgaben treu und engagierte sich als Schriftführerin 33 Jahre beim LGSV Bremen, der sie bereits 1973 gebeten hatte, dort einzusteigen.

1966 heiratete sie schließlich den von Geburt an gehörlosen Belgier Jean-Pierre George; eine Entscheidung, die ihre Einstellung zur Gehörlosigkeit und Gebärdensprache nachhaltig beeinflussen sollte.

Mit zwei weiteren Kindern und ihrer Vereinsarbeit ausgelastet trat in den späten 60er Jahren der aktive Sport für sie allmählich in den Hintergrund. Die Position als Schriftführerin brachte sie über Arbeitstagungen und Verbandstage in Kontakt mit dem Deutschen Gehörlosen-Sportverband.

Bei den 14. Weltspielen 1981 in Köln konnte Käthi George ihr organisatorisches Talent unter Beweis stellen, indem sie u. a. die Verantwortung für den Einsatz von 45 hörenden Dolmetschern und Dolmetscherinnen übernahm, die sich für das Treffen der weltbesten Gehörlosensportler zur Verfügung gestellt hatten. Als Mitglied des Organisationskomitees erlebte sie hautnah die Vorbereitung und Durchführung eines sportlichen Großereignisses und fand Gefallen daran. Auch der Deutsche Gehörlosen-Bund interessierte sich für die engagierte Funktionärin und berief sie 1983 in sein Präsidium. Neben Ulrich Hase wurde George zunächst Besitzerin und später ein Jahr lang Vizepräsidentin des DGB und war bis 1999 Leiterin des Fachausschusses "Gebärden".

Die Entwicklung der Deutschen Gebärdensprache und ihr Durchbruch Ende der 80er Jahre war auch für Käthi George ein wichtiger Meilenstein. Ihre Geschicklichkeit im Umgang mit Schriftsprache hatte aus ihr stets ein wichtiges Bindeglied zwischen Gehörlosen und Hörenden gemacht. Nun konnte sie miterleben, wie sich auch die von Geburt an gehörlosen Verbandskameraden emanzipierten und erzählt, wie ihr Ehemann Jean-Pierre beim 1. Gebärdensprachkongress 1985 in Hamburg mit stolzen, weit ausholenden Gebärden seine Meinung äußerte. "Er ging nach vorn und hielt seine Rede vor der Versammlung ausschließlich in Gebärden. Es gab danach regelrechte Tumulte, die Gehörlosen sprangen auf und 1000 Hände reckten sich zum Beifall in die Höhe. Jean-Pierre sprach an, was vorher nicht denkbar gewesen wäre, nämlich das Recht der Gehörlosen auf Gebärdensprache." Dann gibt sie zu, dass sie sich zunächst ein bisschen für ihren Mann schämte, so tief verwurzelt war das Gefühl, Gebärdensprache sei minderwertig und nicht in der Öffentlichkeit zu verwenden.

Im Deutschen Gehörlosen-Sportverband übernahm Käthi George 1987 das Amt als Beisitzerin. Ihre Mitstreiter waren u. a. der spätere Präsident Hubert Wilhelm und Vizepräsident Harry Förster, mit denen sie leidenschaftlich und oft kontrovers diskutierte. Beide Männer unterstützten sie aber auch, gaben ihr Selbstvertrauen und ermutigten sie schließlich, sich der Wahl zur Vizepräsidentin des DGS zu stellen. Dieses Amt nahm sie 1991 an.

Als einzige Frau in einer Männerrunde führte sie ein Jahr später Frauenförderpläne im DGS ein, die auch in den Landesverbänden übernommen wurden. In ihrer Doppelfunktion als Mitglied im DGB und im DGS Präsidium gelang es ihr, die Frauenförderung verbandsübergreifend voran zu treiben. Gerlinde Gerkens (Präsidentin des Deutschen Gehörlosenbundes 1999 - 2005), die damals ebenfalls bereits im Präsidium des Deutschen Gehörlosenbundes saß, war eine ihrer Wegbegleiterinnen, mit der Käthi George nicht selten auf ihren Reisen zu Frauenseminaren auch im Ausland das Hotelzimmer teilte.

Aus dieser Zeit erzählt George, wie beim 1. europäischen Meeting der gehörlosen Frauen in Athen eine resolute Engländerin handgreiflich wurde, als einige der griechischen Frauen sich bei den Sitzungsvorbereitungen von Männern allzu viel helfen ließen. Frauenpower war eines der Schlagworte, die Käthi George aus dieser Sitzung mit nach Hause nahm und etwas, das ihr bis heute ein Anliegen ist.

Eine gute Freundin, die sie während ihrer sportlichen Karriere aber auch auf ihrem Weg an die Spitze des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes begleitete, war für Käthi George Barbara Sondergaard, geb. Krüger. Durch deren Heirat mit Knud Sondergaard, der bis 2005 noch Präsident des Dänischen Gehörlosenbundes war, ging George eine enge Vertraute verloren. Barbara Sondergaard ist heute Technische Direktorin für Leichtathletik beim ICSD und für Käthi George immer noch eine gute Freundin.

Beim 34. Weltkongress des internationalen Dachverbandes CISS (heute ICSD) 1995 in Helsinki im Beisein des damaligen IOC-Vertreters Tröger sowie namhaften Vertretern des Weltverbandes des Behindertensports (heute IPC) wurde Käthi George Zeugin der Abstimmung für die fortgesetzte Eigenständigkeit des Gehörlosensports neben den Hörenden und den Behinderten. Diese Abstimmung bezeichnete das Ende jahrelanger Verhandlungen über einen Zusammenschluss der Behindertenverbände und den Beginn einer weltweiten Anerkennung des Gehörlosensports mit separaten Weltspielen. Grund für die gewünschte Eigenständigkeit waren vor allem die auch von ihr sehr stark wahrgenommenen Kommunikationsprobleme zwischen Gehörlosen und Körperbehinderten.

Mit ihrer Teilnahme als Delegierte an drei Sommer- und drei Winterweltspielen zeigte Käthi George immer wieder ihre enge Verbundenheit mit dem deutschen Gehörlosensport.

Lachend erzählt sie noch im Interview, wie sie 1999 bei den 14. Winterspielen in Davos dem damaligen Mitglied des Deutschen Bundestages und heutigen Präsidenten des Deutschen Behinderten-Sportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, zwei Brötchen aus eigenen Vorräten schmierte, weil der Politiker erst spät abends hungrig im Mannschaftshotel eintraf und die Küche schon geschlossen war.

Von den zahlreichen persönlichen Begegnungen mit Prominenten und Politikern ist ihr unter anderem auch die mit Bundeskanzler Helmut Kohl 1989 in Bonn bei der Verleihung des "Silbernen Lorbeerblatts" in Erinnerung geblieben. Allerdings aus einem wenig beeindruckenden Grund, sagt Käthi George und imitiert schmunzelnd den kraftlosen Händedruck des ehemaligen Kanzlers. Es sind eben "... alles auch nur Menschen", sagt sie.

Text: Katja Kluttig